建筑材料与设计

早期古建筑主体多为木构,屋顶会加盖干燥的茅草,后来古代人发现:瓦片兼顾防火防潮,作屋顶再合适不过,遂多建瓦屋;

到战国时期,砖石成为搭建房屋的主力材料,其中青砖因具备较高防潮能力,更受当时工匠青睐;

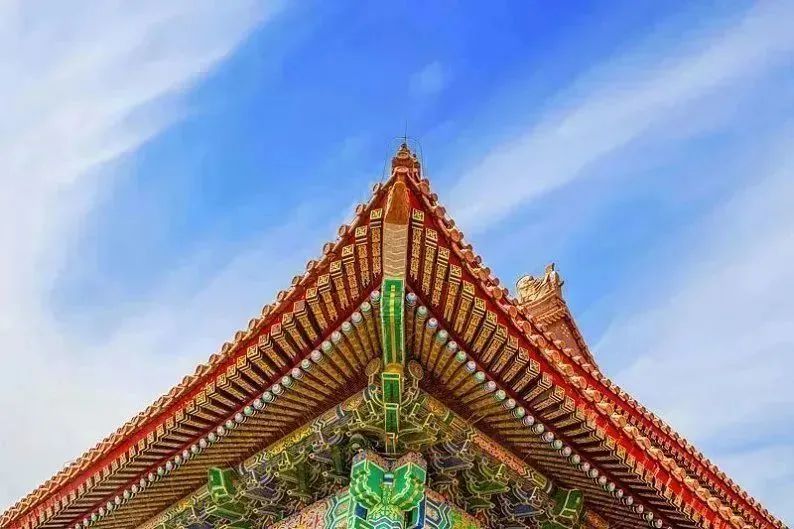

进入北魏时期,具备比瓦片更强防渗透能力的“新型建材”琉璃瓦开始在建筑屋顶之上频频露脸。

除了选择防水防潮能力更强的建筑材料,古代人也在房屋细节设计上融入巧思:

如北京故宫的屋檐多为飞檐状,此类设计好处在于雨水顺弧线形的飞檐滑下后,可以溅得更远,如此就能减小雨水对于建筑木构部分的影响,保证“中央活动区”干燥。

北京故宫的宫殿都建在高大的台明之上,与“建筑置于高台上不易受潮”这一考虑不无关系。

南方村寨,在起屋时会特意在房屋下方加塞石条,下铺木板,使房屋完全悬空,屋下风进风出,可以保证房屋四季干燥。

为了解决木柱下脚的防潮问题,古人在木构架和夯土技术不断取得进步的同时,广泛运用石构件作为建筑防潮的主要材料。即在柱子下脚使用石材做柱顶石。

木质材料放在特殊液体里浸泡、晒干,并刷上一层胶,建造后涂上一层加入了铜油的漆,使水分不能进入。

现代防潮科技

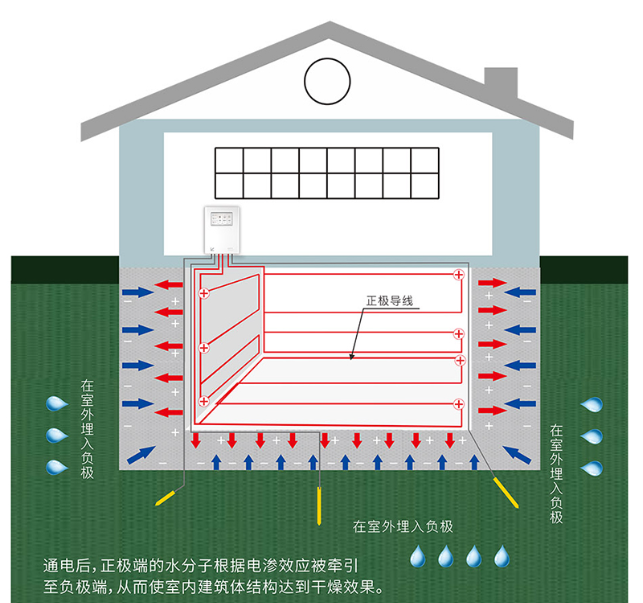

电渗透技术

对比古代,现代建筑在防潮工艺无疑取得长足的进步。

然而室内装潢中大理石、墙布等现代建材的加入,也对室内防潮技术提出了更高要求。尤其是地下室,一到回南天、梅雨季,墙面返潮、家居发霉现象屡见不鲜。

针对潜伏于现代建筑中的潮湿“爆点”,除了借助新风、除湿机、干燥剂这一系列常规手段,我们更加需要解决建筑结构体的潮湿问题,而不仅仅是空气潮。

目前最有效的方式——电渗脉冲抗渗除湿系统是拥有彻底解决建筑结构体潮渗的现代科学技术。

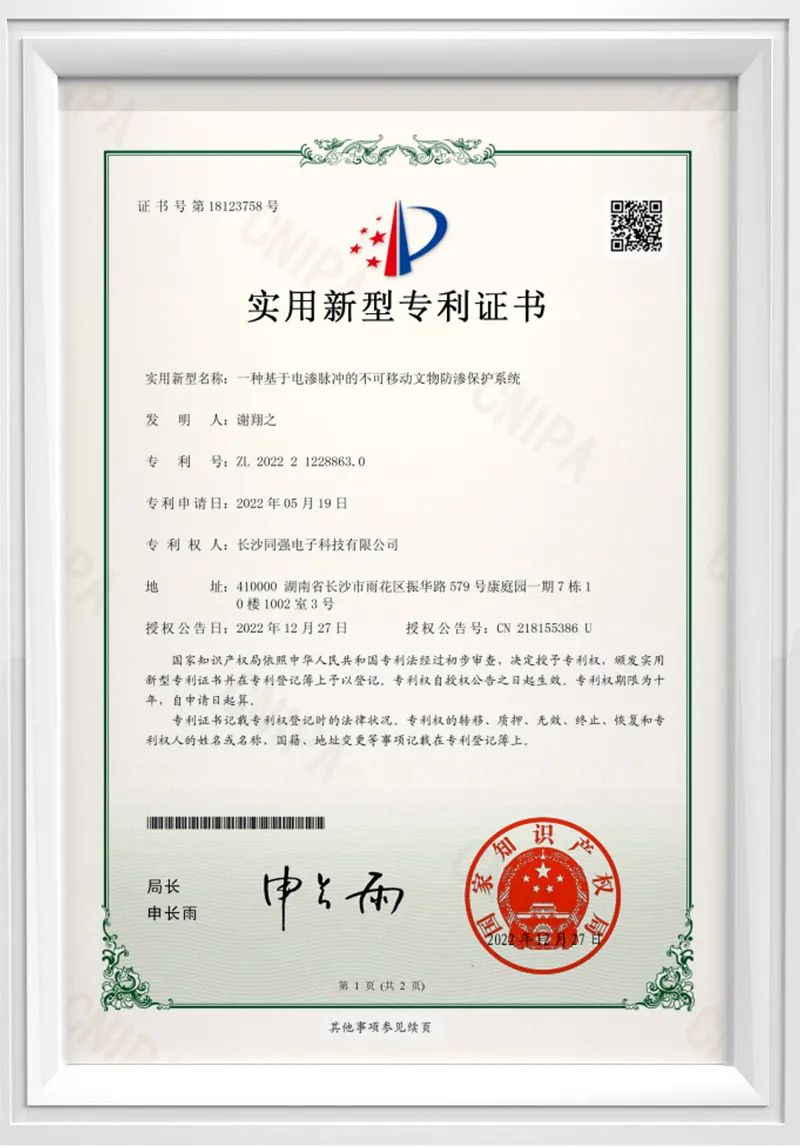

并且同强科技还研发了 [ ZL202221228863.0一种基于电渗脉冲的不可移动文物防渗保护系统 ] 国家防渗专利技术,以此来保护古建筑。